プロモーションを含みます

2024年の大河ドラマは第63作『光る君へ』。時代は平安、主人公は紫式部。『光る君へ』では、藤原道長との出会いにより人生が大きく変わることとなる紫式部の人生が描かれています。

紫式部を演じるのは吉高由里子さん。藤原道長は柄本佑さんが演じます。

私は『源氏物語』を読み始めました。『源氏物語』は紫式部の唯一の物語作品。せっかくなので、『源氏物語』を読み進めるのと並行して、あらすじや縁のある地などをご紹介していこうと思います。これを機に『源氏物語』に興味を持っていただくことができたなら、とても嬉しいです。

※和歌を含め、本記事は文法にのっとっての正確な現代語訳ではありません。ご了承ください。

←本のマークの部分だけを読むと、さらに時間を短縮して読むことができます。

*****

▼巻ごとのあらすじを中心に、名場面や平安の暮らしとしきたりを解説。源氏物語が手軽に楽しくわかる入門書としておすすめの一冊!

リンク

*****

目次

帚木三帖

源氏物語において、「帚木」・「空蝉」・「夕顔」の三帖をまとめて「帚木三帖」と呼ぶことがあります。今回はこの三帖をご紹介していきます。

第2帖 帚木(ははきぎ)

雨夜の品定め

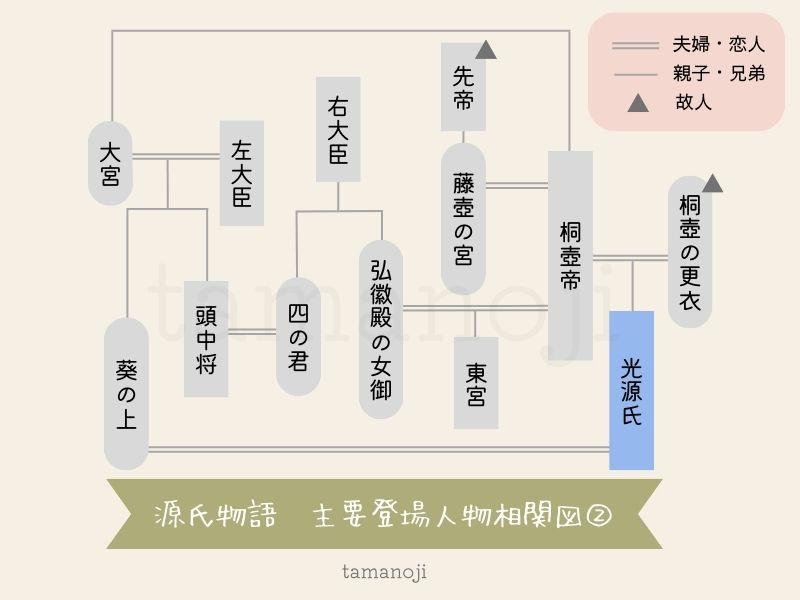

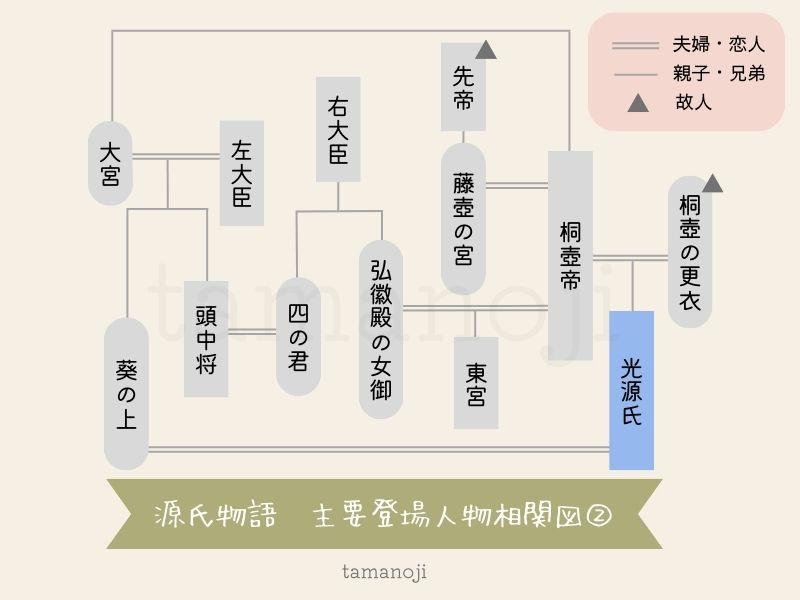

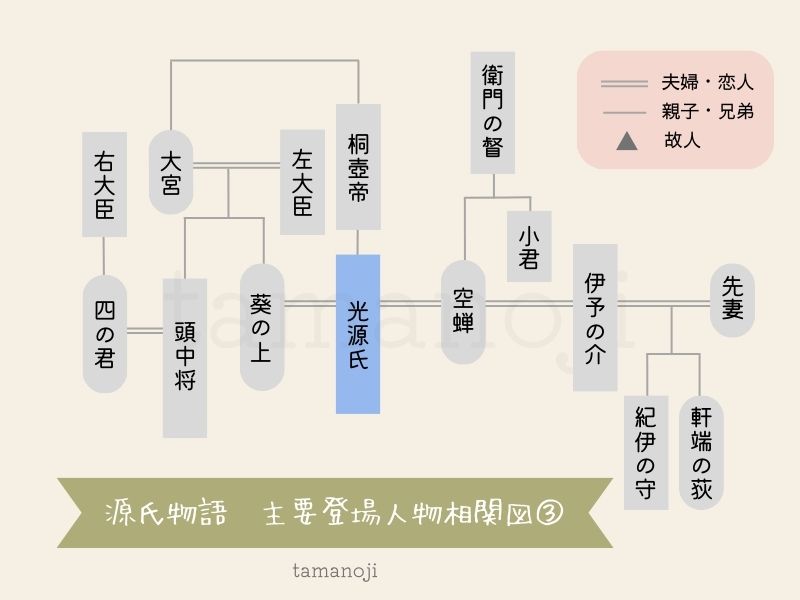

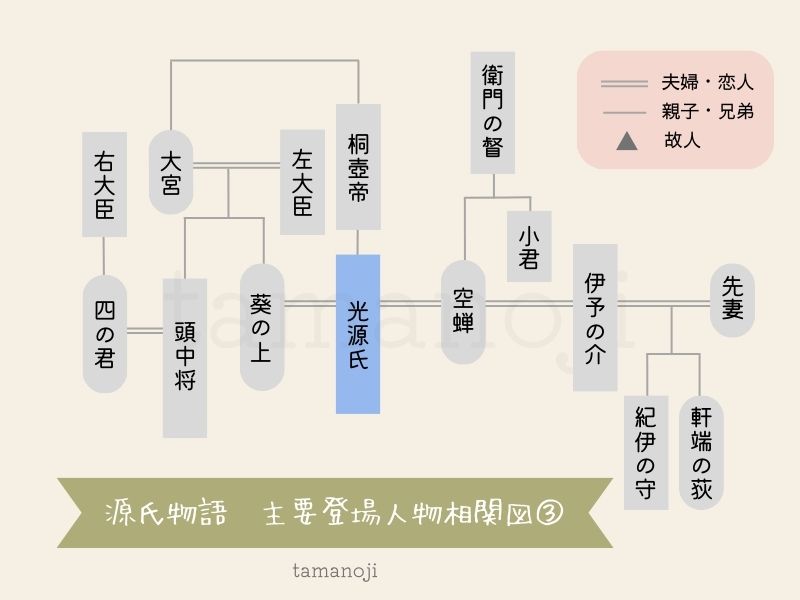

主要登場人物相関図①

主要登場人物相関図①

成長した源氏の君(光源氏)は中将に。その美貌と才能は相変わらず評判で、数々の浮名を流していました。源氏の君にも劣らない秀才・頭中将は、源氏の君にとって好敵手であり親友。頭中将は左大臣の息子で、源氏の君の正妻の葵の上とは兄妹です。

源氏の君は葵の上のもとへはたまにしか行かず、頭中将も妻がいる右大臣家へ行くのが苦手。ふたりはどんどん親交を深めていきます。

ある五月雨の夜に、源氏の君と頭中将、左馬頭(さまのかみ)と藤式部丞(とうしきぶのじょう)の4人で、どのような女性が理想かについて話していました。

「嫉妬深い女や賢すぎる女はダメだ」とか「個性があって面白いのは中流階級の女だ」、「まだあどけなくて無邪気な女を妻にして育てていくのがいい」などと語り合います。

やがて頭中将の話に。頭中将にはかつて恋人がいました。すでに正妻がいたのですが、その恋人とは長い付き合いで娘もいたので、ずっと面倒を見続けようと心に決めていました。しかし正妻が何かひどいことを恋人に言ったらしく、そのことを知らなかった頭中将も長い間便りを出さずにいたので、内気な性格のその女は行方知れずとなってしまいます。

行方知れずとなる前、その女と頭中将は歌を詠み交わします。頭中将がなかなか来てくれないので不安に思った女は、撫子の花に歌を添えて送ります。

山がつの垣は荒るともをりをりに哀れはかけよ撫子の露

“身分の卑しい私のもとにおいでにならなくても構いませんが せめて娘(撫でていた子)だけはかわいがってください”

常夏の女

撫子の花

撫子の花

咲きまじる色は何れとわかねどもなほ常夏にしくものぞなき

“子もあなたも大切ですが あなたの方が大切なのですよ”

頭の中将

「常夏」は中国から渡来した「からなでしこ(唐撫子)」のこと。庭に(大和)撫子と唐撫子が混じって咲いているけれど、常夏(唐撫子)の方がきれいだなあと詠まれています。「常夏」と「床」+「撫づ」を掛けていて、母親である女のことを指しています。

うち払ふ袖も露けき常夏にあらし吹きそふ秋も来にけり

“あなたが来なくて泣いている私は あなたの奥様からの嫌がらせ(嵐)も受けた上に あなたからも飽き(秋)られてしまいました”

常夏の女

常夏の女が自分の妻から嫌がらせを受けていることを頭中将が知ったのはもっと後だったので、この時は常夏の女の気持ちをうまく汲み取ってあげることが出来なかったのでしょう。そして常夏の女は行方をくらませてしまいました。

*****

頭中将は「常夏の女(恋人)が自分の気持ちを押し殺さずにもっとわがままに甘えてくれたなら、こんなふうに行方知らずになんてさせなかったのに・・・」と話します。撫子をかわいく思っていたので何とか探し出したいのですが、どこにいるのかわからないままでした。

皆が女のことでいろいろと話し合っている間、源氏の君は心の中で藤壺の宮のことを思い続けていました。

こうして「雨夜の品定め」は朝まで続きました。

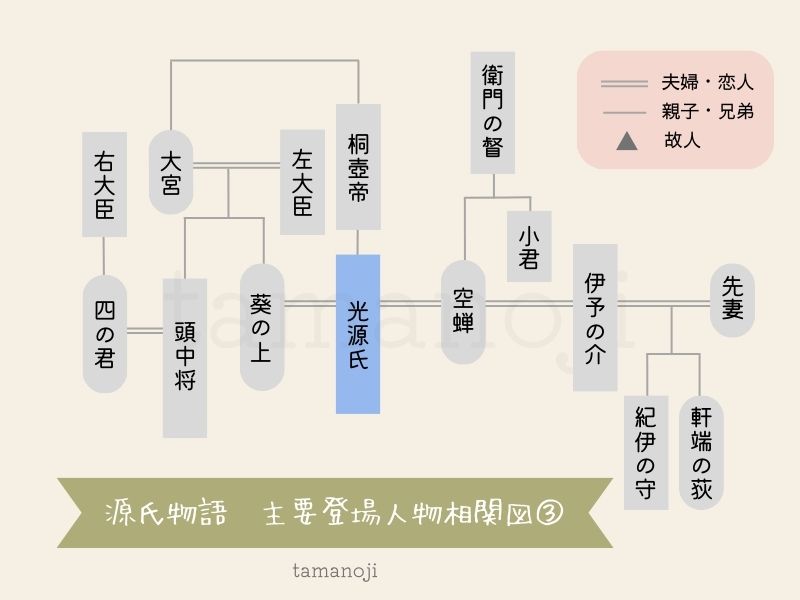

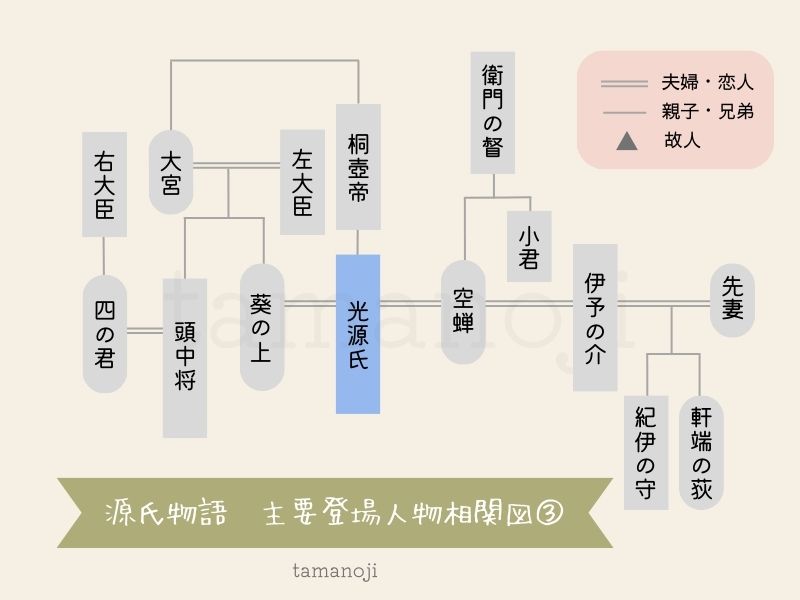

空蝉との出会い

翌日、源氏の君は左大臣家へ。

葵の上はとても気品があり、昨夜4人で語り明かした「信頼できる妻」に当てはまる人だと源氏の君は思います。しかし、端麗な上にツンとすましている感じがして、いまだ打ち解けられないでいます。

その晩、方角が悪いために左大臣家に泊まることの出来ない源氏の君は、中川の紀伊の守(きのかみ)の邸に方違えに行きました。

「方違え(かたたがえ)」とは、目的地が凶方位にあたる場合に、一旦別の方角で一晩過ごしてから目的地へ向かうことです。

紀伊の守の邸には、紀伊の守の父・伊予の介の家の女たちも来ていました。

源氏の君は「中流階級というのはこういう家なのだろう」と昨夜の女の品定めを思い出します。

女房たちがひそひそと話をしているのでこっそり聞いてみると、式部卿の宮の姫君に源氏の君が朝顔を差し上げた時の歌など、少し違って伝えたりしていますが、他に大した話などしてそうもないので聞き耳を立てるのはやめました。

この邸にいる空蝉(うつせみ)は伊予の介の後妻だと聞き、若いのに年の離れた伊予の介の妻となった空蝉のことが気になります。

そして夜にそっと起き出し、空蝉の部屋を探して忍び込みました。驚いた空蝉は「人違いでございましょう」と怖がるのですが、源氏の君は強引に一夜を共にします。

空蝉は適当に扱われたことを恨んで泣きます。好きでもない年老いた男(伊予の介)の妻になったばかりか、妻の身であるのにこんなことになってしまって、自分のことが恥ずかしいやら情けないやらでとても悲しくなってしまったんですね。

しばらくして源氏の君はなんとか空蝉と連絡を取ろうと、空蝉の弟である幼い小君を手なずけて手紙を何度も持たせます。空蝉を恋い慕い続け、小君を利用してまた忍び込もうとしますが、空蝉は受け入れてくれません。思い通りにならない悔しさはあるものの、こういう女だから心惹かれているのだと源氏の君は思うのです。

帚木の心を知らで園原の道にあやなく惑ひぬるかな

“園原に生える帚木は 遠くからは見えるのに近づくと見えなくなる木。情があると見せかけて冷淡な 帚木のようなあなたの心を知らずに近づこうとして、空しい恋路に迷いこんでしまいました”

源氏の君

数ならぬ伏屋に生ふる名の憂さにあるにもあらず消ゆる帚木

“貧しい伏屋に生まれた卑しい身ですので、見えても触れることのできない帚木のように、あなたの前から姿を消すのです”

空蝉

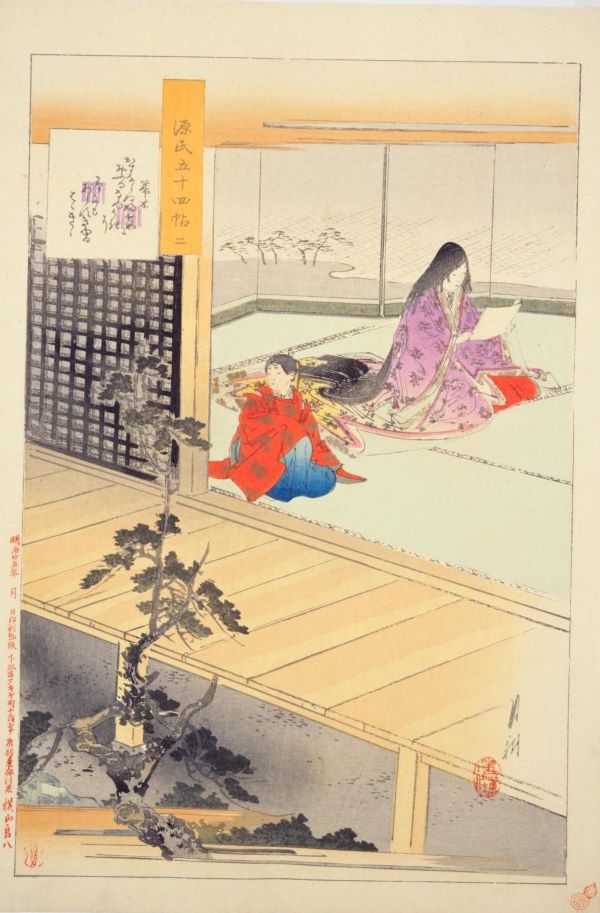

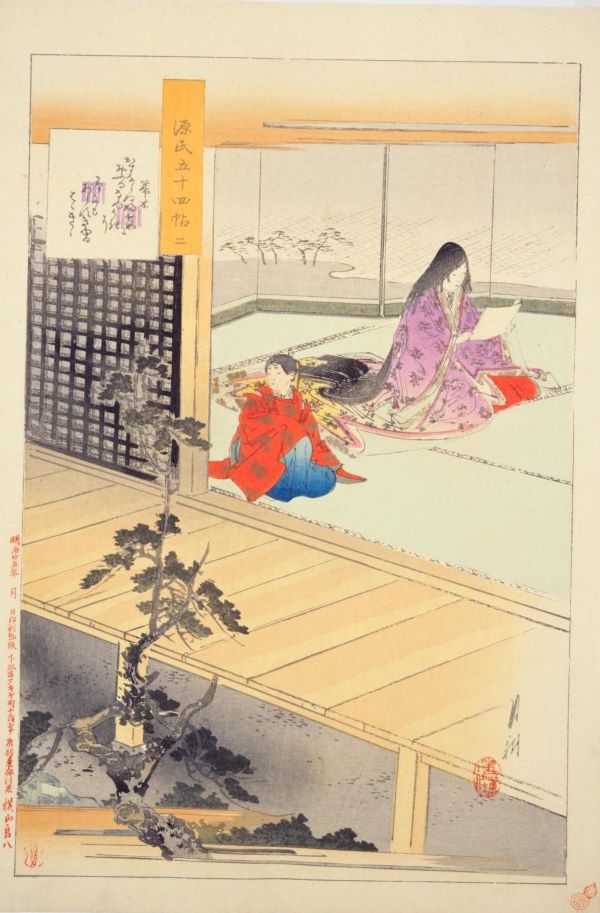

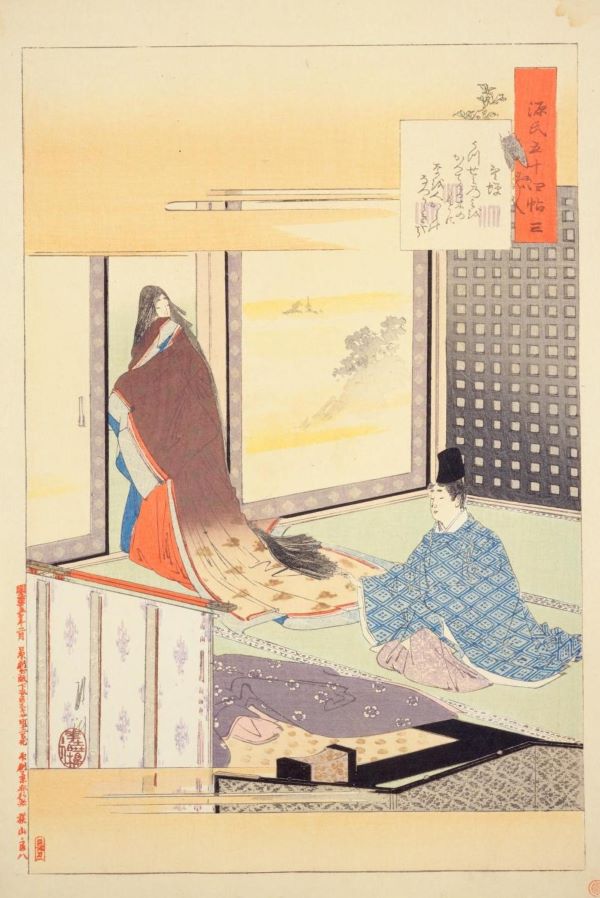

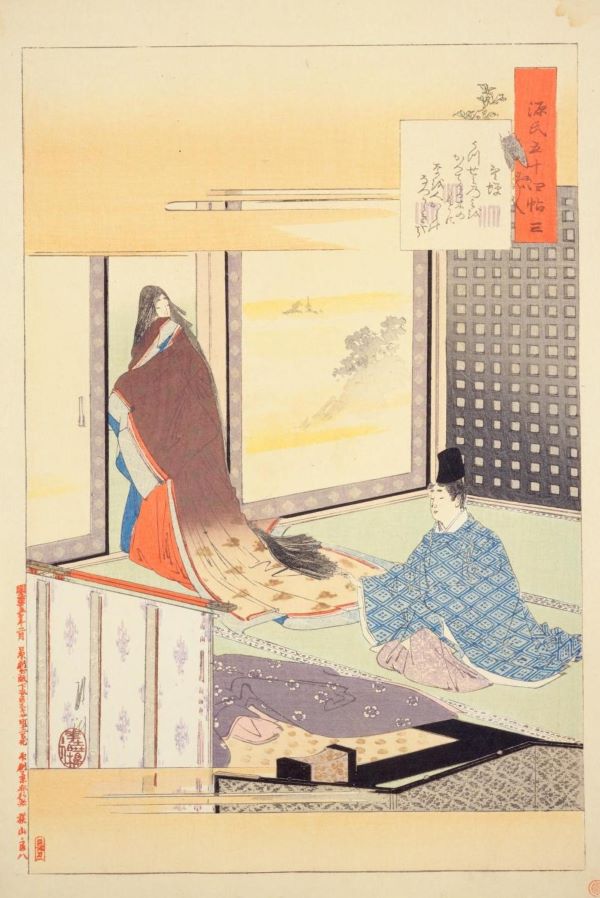

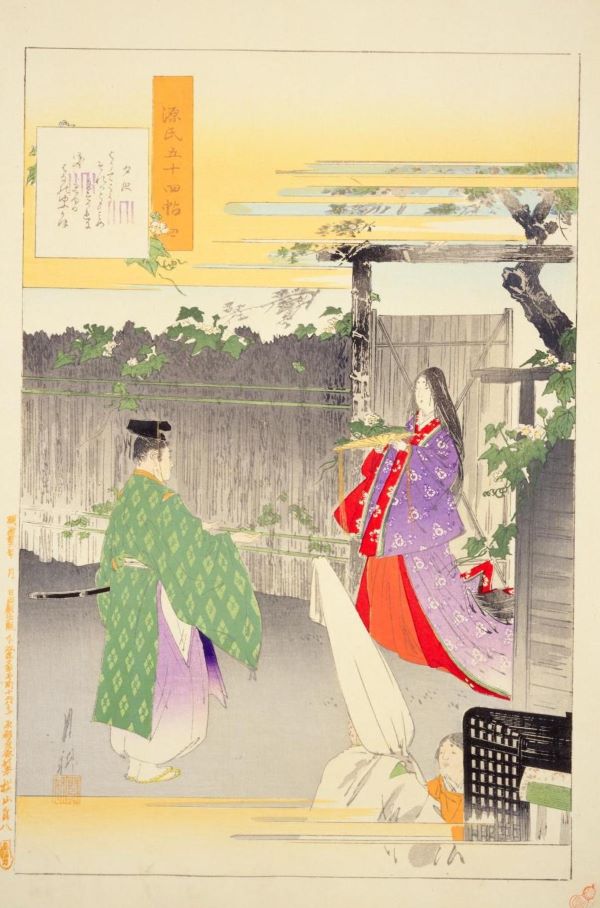

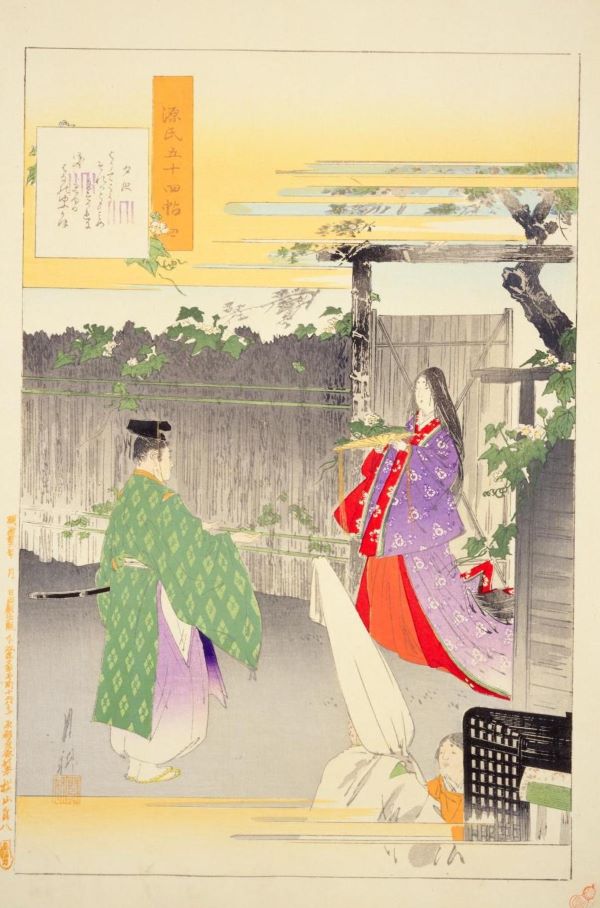

月耕『源氏五十四帖 二 箒木』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

月耕『源氏五十四帖 二 箒木』 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

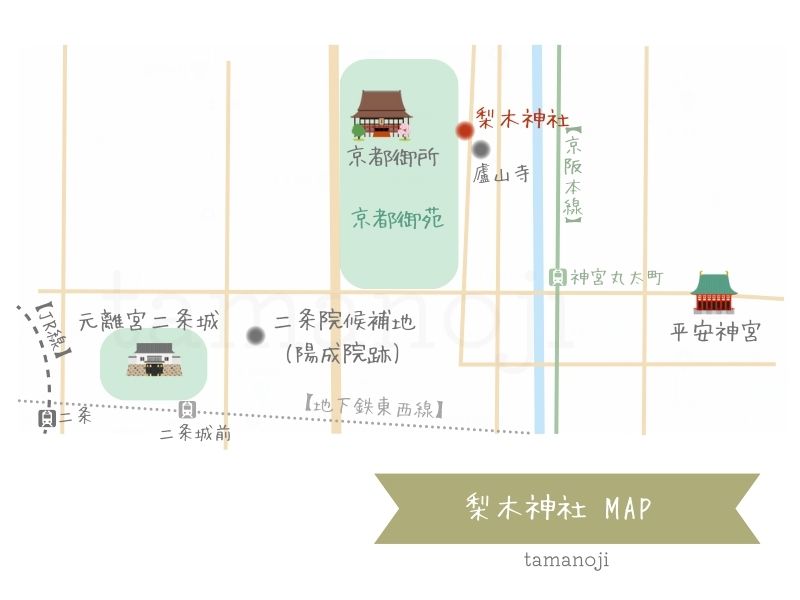

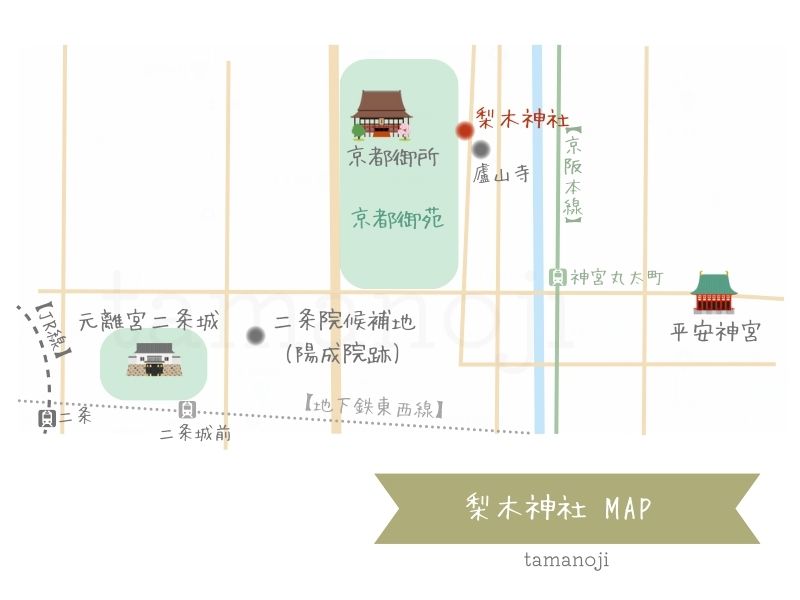

梨木神社*中川の家候補地

梨木神社辺りは中川の家候補地

京都御所・京都御苑の東隣にある梨木神社(なしのきじんじゃ)。東京極大路に沿って流れていた京極川の二条以北を「中川」と呼んでいました。近くにある廬山寺は紫式部邸跡だと言われているお寺。源氏物語では、「中川」は貴族の別荘が多く建ち並ぶ場所として設定されています。

「帚木(ははきぎ)」で源氏の君が方違えの邸を探している場面で、『紀伊守にて親しく仕うまつる人の、中川のわたりなる家なむ、…(紀伊守で親しく左大臣家に出入りしている者の、中川にある家が、…)』と従者が伝える場面があります。そうして中川にある紀伊守邸を訪れ、空蝉と出会うことになったのです。

空蝉のモデルは紫式部自身なのでは、という説もあるそうです。

「萩の宮」と呼ばれる萩の名所

梨木神社は京都を代表する萩(はぎ)の名所として知られており、「萩の宮」とも呼ばれています。7~9月頃に花が咲く萩。万葉の時代に最も愛された秋草だとも言われています。秋の七草のひとつでもありますね。

毎年9月下旬頃には「萩まつり」が催され、多くの参拝者で賑わいます。

御神水「染井」

御神水である「染井」は京都三名水のひとつ。三名水の中で唯一現存する名水です。(あとのふたつは「佐女牛井(さめがい)」と「縣井(あがたい)」)

境内の手水舎に井戸があり、水を求める人たちで列がなされるほどです。茶の湯の水としても適しているそうですよ。

御神木「愛の木」

御神木の桂の木の葉はハート型。そのため「愛の木」と呼ばれています。縁結びのご利益があると人気。そばには絵馬掛け所もあり、ハート型の「縁結び絵馬」がたくさん掛けられています。

梨木神社

住所:京都市上京区染殿町680

公式サイト:梨木神社 (nashinoki.jp)